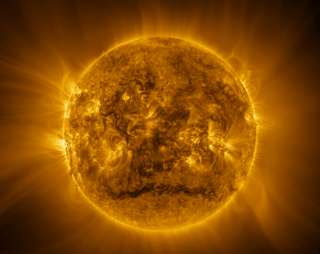

À quoi ressemble vraiment le Soleil ? Ces nouvelles images prises au plus près vont vous laisser sans voix

Qui n’a jamais été fasciné par les images de la surface du Soleil prises au cours du XXe siècle, au début par l’astronome français Bernard Lyot, puis par l’Observatoire solaire et héliosphérique (Soho) ? Aujourd’hui, nous disposons d’images encore plus spectaculaires et avec des résolutions records, comme le montre tout dernièrement le portrait du Soleil dressé dans l’ultraviolet en 2025 par la sonde Solar Orbiter de l’ESA.

Il y a environ 2 500 ans, le philosophe grec Anaxagore, représentant de l’école ionienne qui comportait des penseurs et des savants aussi illustres que ThalèsThalès et Anaximandre, avançait que « tout a une explication naturelle. La lune n’est pas un dieu mais un grand rocher et le Soleil un rocher chaud ». Il tenait également pour vrai que « le but de la vie est l’investigation du Soleil, de la Lune et des cieux ».

On peut voir les astrophysiciensastrophysiciens actuels qui étudient le Soleil comme les derniers descendants intellectuels d’Anaxagore. Ils disposent pour cela d’outils dont ne pouvaient rêver les philosophes pré-socratiques et pas non plus Platon, AristoteAristote ou encore Proclus de l’école néoplatonicienne d’Athènes.

Notre Terre est en orbite autour du Soleil, mais elle gravite dans un milieu qui n’est pas vide. En effet, des milliards de particules y sont en mouvement. Allant jusqu’à 800 kilomètres par seconde, ces particules sont émises par la couronne solaire qui a une température de l’ordre du million de degrés. Ces très fortes températures provoquent alors ce qui est appelé un « vent solaire ». Le magnétisme de notre étoile n’explique qu’en partie ces phénomènes. Alors pourquoi la couronne atteint-elle de si hautes températures ? Et pourquoi observe-t-on un cycle de 11 ans dans l’activité de notre Soleil ? Entre simulations, observations par les satellites envoyés au plus proche du Soleil et étude des autres étoiles, les chercheurs tentent de résoudre ces mystères. Explications avec Antoine Strugarek, astrophysicien au CEA-Irfu. © CEA

Une électrodynamique cosmique solaire

Nous voyons aujourd’hui le Soleil comme une boule de plasma chauffée par des réactions thermonucléaires et lieu de fascinants phénomènes produits par des courants électriquescourants électriques, des champs magnétiques relevant d’une électrodynamique cosmique pour reprendre les termes du prix Nobel de physique Hannes Alfvén.

Nous l’observons dans des domaines des ondes électromagnétiques invisibles aux yeuxyeux des Homo sapiensHomo sapiens, mais pas à ceux sur orbiteorbite tels ceux de la sonde de l’Agence spatiale européenneAgence spatiale européenne (ESA) lancée en 2020, Solar Orbiter.

L’ESA vient justement de rendre publique la dernière image à haute résolutionrésolution montrant en fausses couleurscouleurs des détails inédits en lumièrelumière ultraviolette de l’atmosphère solaire, appelée couronne et qui est à des millions de degrés de température, ainsi que de la surface solaire.

On peut faire un zoom sur plusieurs parties de cette image qu’accompagnent plusieurs commentaires de l’ESA que nous reprenons ci-dessous et qui sont extraits d’un communiqué dans lequel il est dit que l’image complète est un assemblage de plusieurs images à haute résolution et deux vues grand-angle issues d’observations avec l’instrument Extreme UltravioletUltraviolet Imager (EUI) réalisées le 9 mars 2025, à environ 77 millions de kilomètres du Soleil.

Un portait du Soleil formé de 200 images

Le saviez-vous ?

Quand on contemple les images livrées ces dernières années par des missions spatiales solaires comme Solar Orbiter ou celle de la sonde Parker, on mesure tout le chemin parcouru par les astrophysiciens solaires dont le premier fut Galilée, lorsqu’il découvrit les taches solaires. Mais l’astrophysique proprement dite ne se développera que plus tard, lorsque l’on va se concentrer sur l’étude du spectre solaire au cours du XIXe siècle grâce à la découverte de la spectroscopie des éléments, développée par les physiciens Joseph von Fraunhofer, Gustav Kirchhoff et le chimiste Robert Bunsen.

L’étude de la couronne et des protubérances solaires va faire un bond en 1931, lorsque l’astronome et opticien français Bernard Lyot va commencer ses observations au pic du Midi avec le tout nouvel instrument qu’il vient de concevoir : le coronographe. Il va notamment en tirer des films impressionnants montrant les éruptions solaires en accéléré. Parallèlement, la théorie progresse avec les développements des modèles de structure interne et d’atmosphère du Soleil, en particulier sous l’impulsion de Chandrasekhar.

Une compilation des images prises au cours des années par Lyot avec son coronographe. © Cédric Thomas

Auteur : Laurent Sacco, Journaliste

Aller à la source