Cette planète se vaporise sous les yeux des astronomes : un Everest de lave s’en échappe toutes les 30 heures !

En 2025, cela fera 30 ans que les Suisses Michel Mayor et Didier Queloz ont découvert la première exoplanète autour d’une étoile sur la séquence principale. Même après toutes ses années, nous n’en sommes encore qu’au début de l’exploration du monde des exoplanètes, bien que plus de 7 450 d’entre elles soient connues de la noosphère dans la Voie lactée et comptabilisées par le célèbre site de l’Encyclopédie des planètes extrasolaires, fondé en 1995 par l’astronome Jean Schneider de l’observatoire de Paris.

Ce monde nous intéresse particulièrement car certaines d’entre elles pourraient bien avoir été le lieu de naissance de formes de vie similaires à celles que nous connaissons sur notre Planète bleue. Le CEA ne s’y est pas trompé et il a consacré à ces questions plusieurs vidéos formant une websérie, où l’on parle aussi bien des techniques de détection des exoplanètes que des modélisations de leurs atmosphèresatmosphères, à la recherche de biosignatures que pourrait découvrir une nouvelle génération d’instruments.

Les méthodes de détection des exoplanètes

Rappelons qu’il existe deux techniques principales pour découvrir des exoplanètes, celle des transits et celle des vitesses radiales. La première fournit la période orbitalepériode orbitale d’une exoplanète et son rayon, mais pas directement sa massemasse, et elle ne permet que de découvrir des exoplanètes faisant des transits autour de leur étoileétoile hôte. La seconde est efficace, sans transit, et elle donne aussi la période orbitale ainsi que la présence de plusieurs exoplanètes avec des contraintes sur leurs masses et les excentricitésexcentricités des orbitesorbites.

Lorsque les deux méthodes sont possibles, on obtient non seulement une mesure de la masse, mais aussi de la densité de l’exoplanète, ce qui nous renseigne sur sa nature. S’agit-il d’une planète rocheuse, d’une géante gazeuse ou même d’une planète océanplanète océan ?

Les méthodes de détection des exoplanètes se sont largement diversifiées depuis les années 1990. Elles peuvent se classer en deux grandes catégories, les méthodes directes et les méthodes indirectes. Les trois méthodes principales sont la méthode directe d’imagerie, la méthode indirecte du transit et la méthode indirecte de la vitesse radiale. © CEA Recherche

On cherche surtout à trouver des exoplanètes rocheuses potentiellement habitables, avec une atmosphère, dans l’espoir d’y découvrir bientôt des biosignatures. Rappelons, comme nous l’avait expliqué à plusieurs reprises l’astrophysicienastrophysicien Franck Selsis, bien connu des lecteurs de Futura pour ses travaux sur les exoplanètes et notamment la recherche de biosignatures, que les notions d’habitabilité et de biosignatures justement ne vont pas de soi et qu’une grande prudence s’impose à leur sujet lorsque l’on découvre des exoplanètes pouvant être « sexy ».

Dans le cas de l’exoplanète découverte par des astronomesastronomes du MIT (Massachusetts Institute of Technology) aux États-Unis et leurs collègues ailleurs, en utilisant la méthode des transits (voir la vidéo du CEA ci-dessus) avec le satellite TESS (Transiting Exoplanet Survey SatelliteTransiting Exoplanet Survey Satellite), il ne s’agit pas de perspectives pour l’exobiologieexobiologie.

C’est juste que le monde découvert à environ 140 années-lumièreannées-lumière du Système solaireSystème solaire autour de BD+05 4868 – une étoile binairebinaire composée d’une naine K et d’une naine M située dans la constellation de Pégaseconstellation de Pégase – est, comme le décrit une publication dans Astrophysical Journal Letters dont on peut trouver une version sur arXiv, littéralement infernal et dantesque.

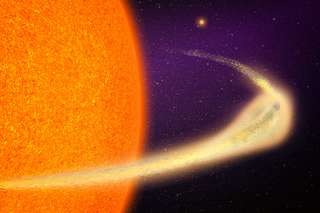

Il s’agit une exoplanète de la masse de MercureMercure, mais qui gravite environ 20 fois plus près de son étoile que Mercure du SoleilSoleil, effectuant une orbite toutes les 30,5 heures. Nécessairement, sa température de surface est si élevée qu’avec une densité de celle d’une planète rocheuse elle doit être recouverte d’un océan de magmamagma en ébullition s’évaporant dans l’espace, sa gravitégravité étant trop faible pour retenir la matièrematière des minérauxminéraux vaporisés !

Les astrophysiciens ont calculé que ce serait l’équivalent de la masse de l’EverestEverest qui s’échapperait ainsi dans l’espace à chaque orbite, de sorte que l’exoplanète, baptisée BD+05 4868 Ab, pourrait avoir complètement disparu d’ici un à deux millions d’années seulement !

En 1995, la détection d’une exoplanète, une planète en orbite autour d’un autre Soleil, ouvre le rêve d’autres mondes à l’Univers tout entier. Combien sommes-nous de planètes habitables, voire habitées dans notre Galaxie : des milliards ou une seule ? De nouvelles techniques d’observation depuis l’espace améliorent la sensibilité. Avec le télescope spatial Kepler, le nombre d’exoplanètes explose. En 2018, on en dénombrait près de 4 000. Partez à la découverte des exoplanètes à travers notre websérie en neuf épisodes. Une vidéo à retrouver chaque semaine sur notre chaîne YouTube. Une playlist proposée par le CEA et l’Université Paris-Saclay dans le cadre du projet de recherche européen H2020 Exoplanets-A. © CEA Recherche

Une courbe de luminosité atypique découverte par sérendipité

Un communiqué du MIT, accompagnant la publication de la découverte de l’exoplanète, explique qu’elle s’est faite par sérendipitésérendipité et que les chercheurs ont été contraints d’interpréter la bizarre courbe de luminositéluminosité des transits de BD+05 4868 Ab en faisant intervenir une longue queue de poussières condensées par refroidissement, semblable à une comètecomète, mais issue de l’évaporation d’un océan de magma global dont la température atteindrait 1 600 °C.

« L’étendue de cette queue est gigantesque, atteignant jusqu’à 9 millions de kilomètres de long, soit environ la moitié de l’orbite de la planète », déclare ainsi Marc Hon, postdoctorant à l’Institut Kavli d’astrophysiqueastrophysique et de recherche spatiale du MIT. Il ajoute dans le communiqué : « Nous ne cherchions pas ce type de planète. Nous effectuions l’analyse planétaire classique, et j’ai repéré ce signal qui semblait très inhabituel. »

Toujours dans le communiqué, il est précisé que « le signal typique d’une exoplanète en orbite ressemble à un bref creux dans une courbe de lumière, qui se répète régulièrement, indiquant qu’un corps compact, comme une planète, passe brièvement devant son étoile hôte et bloque temporairement sa lumière.

Ce schéma typique était différent de celui observé par Hon et ses collègues sur l’étoile hôte BD+05 4868 A. Bien qu’un transit apparaisse toutes les 30,5 heures, la luminosité mettait beaucoup plus de temps à revenir à la normale, suggérant une longue traînée bloquant toujours la lumière de l’étoile. Plus intriguant encore, la profondeur du creux changeait à chaque orbite, suggérant que l’objet passant devant l’étoile n’avait pas toujours la même forme ni la même quantité de lumière ».

Cet été, Hon et son étudiant diplômé Nicholas Tusay de l’université Penn State dirigeront des observations de BD+05 4868 Ab à l’aide du JWSTJWST. « Ce sera une occasion unique de mesurer directement la composition interne d’une planète rocheuse, ce qui pourrait nous en apprendre beaucoup sur la diversité et l’habitabilité potentielle des planètes telluriquesplanètes telluriques extérieures à notre Système solaire », déclare Hon en conclusion du communiqué du MIT.

Auteur : Laurent Sacco, Journaliste

Aller à la source